Oleh: Didik Sasono Setyadi

MALANG NEWS – Pada artikel saya sebelumnya (bagian pertama) telah saya kemukakan opini saya, tentang Urgensi Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Laut (khususnya perikanan tangkap) guna meraih visi Indonesia sebagai negara maritim, dan sekaligus tentunya untuk menjalankan amanah UUD 1945 khususnya pasal 33, yaitu agar sumber daya dalam dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Indonesia, sebagai negara maritim sebagaimana dinarasikan oleh Organisasi Pangan Dunia, Food Agricultural Organization / FAO (2014):

Is the world’s largest archipelagic State with some 17 508 islands (of which 6 000 are inhabited), and 54 716 km of coastline, and the world’s fourth most populous nation (247.5 million).

In 2012, Indonesia’s fishery production reached approximately 8.9 million tons, of which inland and marine catch accounted for about 5.8 million tons and aquaculture 3.1 million tons in addition to 6.5 million tons of seaweeds. About 95 percent of fishery production comes from artisanal fishermen. In 2012, around 6.4 million people were engaged in inland and marine fishing and fish farming. The marine fishing fleet comprised 620 830 vessels in 2012, with 28 percent of non-powered boats and 39 percent of out-board engine.

An additional 184 900 vessels (of which 23 percent had engine) composed the fleet operating in inland waters.

An important proportion of the catch is consumed in dried, salted, smoked, boiled or fermented form, while 46 percent is consumed fresh.

About 54 percent of the animal protein supply comes from fish and seafood. Per caput annual consumption has risen from an average of 10.6 kg in the 1970s to the current 28.9 kg (2011).

In 2013, the total value of exported fishery commodities was USD 3.8 billion, while imports to the country amounted to USD 0.4 billion. The fishing industry accounted for 21 percent of Indonesia’s agricultural economy and 3 percent of national GDP in 2012.

Dengan fakta semacam itu, sudah seharusnya Indonesia membuat suatu kebijakan besar dan menerapkan suatu Tata Kelola Sumber Daya Alam Kelautan dan Perikanan yang benar-benar menonjolkan Indonesia sebagai “Negara Besar” berkarakter Negara Maritim sekaligus Negara Kepulauan (Archipelago State) yang memiliki 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 99.000 kilometer.

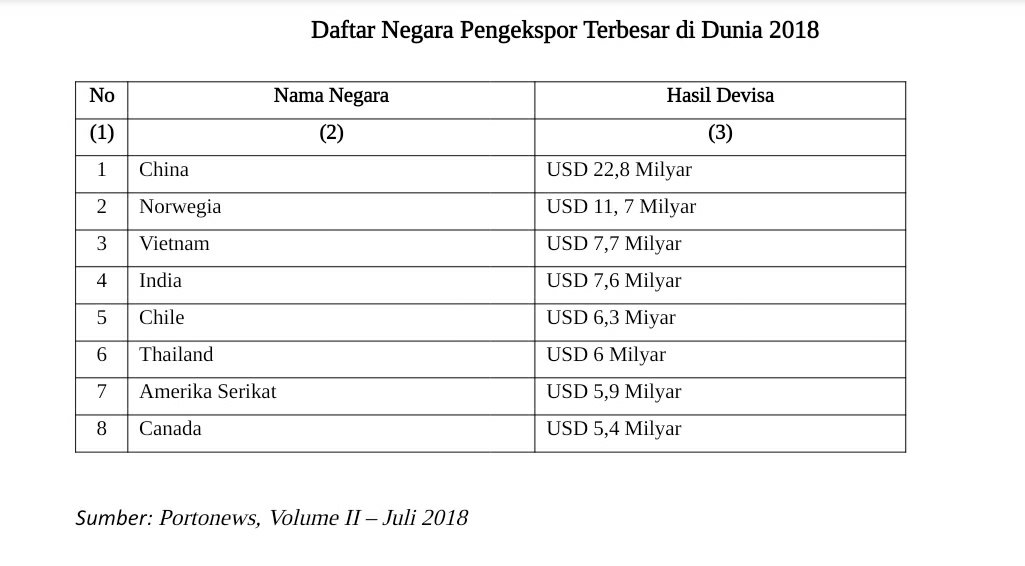

Wilayah lautan Indonesia terdiri atas 300.000 kilometer persegi (5, 17%) laut territorial, 2.800.000 kilometer persegi (48,28%) wilayah perairan kepulauan, serta 2.700.000 kilometer persegi (46, 55%) adalah Zona Ekonomi Ekslusif, adalah potensi kekayaaan yang sangat luar biasa, sehingga seharusnya bisa masuk dalam daftar delapan besar negara pengekspor ikan terbesar di dunia.

Sayangnya dari data yang diperoleh pada tahun 2018 di bawah ini, ternyata ekspor Ikan Indonesia masih kalah dibandingkan dengan beberapa negara yang garis pantainya lebih pendek dari Indonesia dan atau negara yang nelayan dan kapalnya beberapa tertangkap, karena mencuri ikan di perairan ZEE ataupun bahkan teritorial Indonesia.

Daftar yang dirilis oleh Portonews pada tahun 2018 di bawah ini menunjukkan, bahwa Indonesia belum masuk dalam delapan besar Negara berdevisa besar dari ekspor perikanan. TABEL 1

TABEL 1

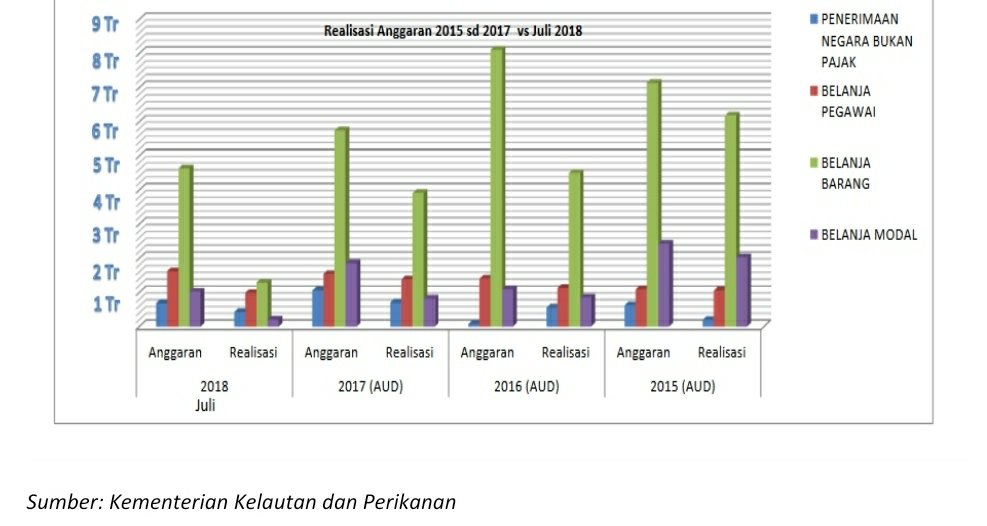

Data hasil devisa pengelolaan perikanan laut yang kurang menggembirakan sebagaimana ditunjukkan di atas, semakin kurang menggembirakan bila dibandingkan dengan data-data mengenai profil anggaran, realisasi dan penerimaan dari perikanan yang dinauingi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Data di bawah ini menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2018 penerimaan dari sektor kelautan dan perikanan tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai birokrasi kementerian tersebut

Berikut adalah datanya: TABEL 2

TABEL 2

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kondisi ini tentunya sangat memerlukan perhatian yang sangat serius, tidak cukup dengan perhatian yang biasa-biasa saja karena realitanya: SDA perikanan yang potensinya melimpah di Indonesia pemanfaatannya masih sangat jauh dari harapan yang diamanahkan UUD 1945 yaitu agar SDA dapat dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Seharusnya (bila dikelola dengan benar) maka Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor sumber daya alam perikanan dan kelautan ini bisa jauh lebih besar dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal (bukan sebaliknya sebagaimana tergambar pada grafik di atas).

Sektor SDA Perikanan Laut (khususnya perikanan tangkap) seharusnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembiayaan negara atau kebutuhan pemerintahan untuk pelayanan publik bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, atau setidak-tidaknya cukup untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, namun sayangnya untuk menuju kesana masih sangat jauh dari harapan, karena untuk membiayai organisasi birokrasi kementerian yang menaungi saja belum cukup.

Pada bagian pertama (artikel saya sebelumya), saya telah mencoba membandingkan bagaimana output pengelolaan SDA perikanan tangkap dengan SDA minyak dan gas bumi berupa PNBP yang angkanya sangat jauh berbeda.

SDA Migas yang sering disebut orang sebagai industri yang tidak sustainable (karena sifatnya yang non-renewable) pada saat ini ternyata masih memberikan kontribusi terbesar dibanding dengan penerimaan dari sumber daya alam lainnya, apalagi dibandingkan dengan SDA perikanan tangkap. Untuk itulah menarik untuk dicermati mengapa hal ini bisa terjadi, dan bagaimana sebernarnya perbedaan model pengelolaan SDA Migas dengan SDA Perikanan Tangkap.

Membandingkan pengelolaan SDA Migas dan Perikanan Tangkap memang tidak bisa “apple to apple” karena ada perbedaan sifat SDA alamnya, namun ada pula yang mempersamakannya.

Model Pengelolaan SDA Migas sejak tahun 1960 an hingga saat ini menggunakan skema Production Sharing Contract atau PSC (Kontrak Kerja Sama atau KKS).

Dengan model kerjasama melalui PSC ini Indonesia dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan dalam pengelolaan SDA Migas yang tidak mungkin dipenuhi oleh Negara sendiri sebagai pemegang “Hak Menguasai Negara atas Kekayaan Alam” yaitu antara lain:

Kekurangan Modal, karena kegiatan usaha hulu migas itu merupakan kegiatan yang memerlukan modal sangat besar yang tidak mungkin disediakan oleh Negara.

Kekurangan Teknologi, karena kegiatan usaha hulu migas membutuhkan teknologi tinggi, yang belum mampu dikuasai sendiri oleh Negara.

Kekurangan Manajemen dan SDM, karena kegiatan usaha hulu migas memerlukan sistem manajemen dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi, yang juga belum mampu diorganisir sendiri oleh Negara.

Risiko Usaha, karena kegiatan usaha hulu migas memiliki risiko kegagalan atau kerugian yang sangat tinggi yang tidak mungkin dibebankan kepada Negara.

Sebenarnya hal-hal tersebut di atas ini hampir sama dengan yang kelemahan-kelemahan dalam industri perikanan di Indonesia sebagaimana ditengarai oleh KKP yaitu:

Kapal-kapal Ikan dan nelayan Indonesia masih sangat terbatas kuantitas dan kualitasnya; Tidak cukup dana untuk mengadakan kapal-kapan yang canggih dan modern.

Banyaknya pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing di perairan dan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia; Tidak cukup kemampuan untuk menjaga lautan yang sangat luas.

Terbatasnya unsur-unsur manajemen (anggaran, modal, keahlian, teknologi, dan lainnya) untuk melakukan optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan tangkap.

Sehingga dengan skema Production Sharing Contract yang diberlakukan di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi kelemahan tersebut bisa diatasi.

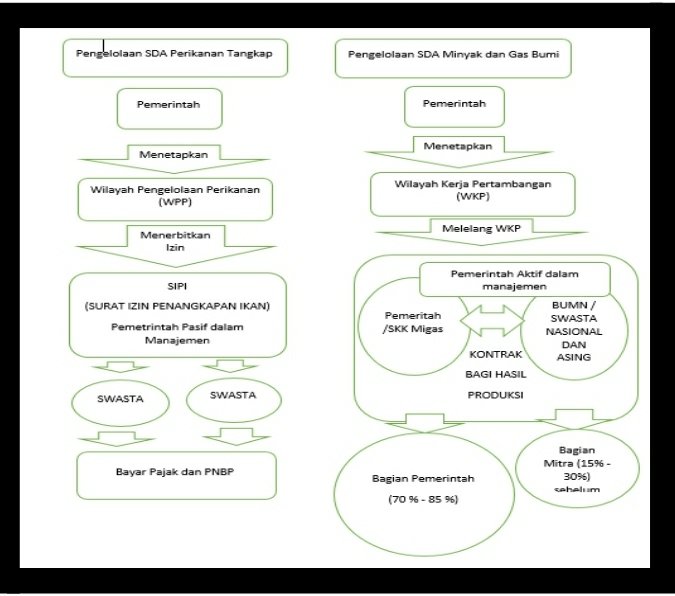

Gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana perbedaan model pengelolaan SDA Migas dan SDA Perikanan Tangkap:

1. Pengelolaan SDA Perikanan Tangkap oleh Pemerintah RI (c.q. KKP) menggunakan skema “Izin”, dimana Pemerintah tidak terlibat dalam manajemen usaha penangkapan ikan sementara.

2. Pengelolaan SDA Migas, Manajemen Kegiatan Usaha Hulu Migas ada di tangan Pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegaiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang berkontrak dengan model semacam “Public Private Partnership” (PPP) melalui bagi hasil produksi yang langsung dibagi menjadi bagian pemerintah dan bagian partner.  TABEL 3

TABEL 3

Sebagaimana telah disebutkan di atas pada pengelolaan sektor migas, pemerintah melaksanakan pengelolaan sumber daya alam dengan terlibat dalam manajemen pengelolaan.

Akibatnya dengan pelibatan diri pada manajemen pengelolaan maka target-target penerimaan negara dapat direncanakan, diarahkan, ditetapkan dan diupayakan untuk dicapai sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945.

Berbeda dengan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, pemerintah “pasif” dan hanya menggunakan istrumen kebijakan berupa Penetapan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), melakukan Penataan Ruang Laut dan kemudian mengeluarkan Perizinan bagi Kegiatan Penangkapan Ikan.

Akibatnya timbul pertanyaan: dapatkah pemerintah menentukan target-target tertentu (khususnya target penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya perikanan tangkap?), jawabnya pasti sulit, karena sangat bergantung pada inisiatif dan kemampuan masyarakat / nelayan, swasta yang berusaha di bidang penangkapan ikan.

Dengan menggunakan teori Ilmu Pemerintahan yang dikenal sebagai konsep New Public Services, Denhart & Denhart (2000) menyatakan:

In this new world, the primary role of government is not merely to direct the actions of the public through regulation and decree (though that may sometimes be appropriate), nor is it to simply establish a set of rules and incentives (sticks or carrots) through which people will be guided in the “proper” direction.

Rather, government becomes another player, albeit an important player in the process of moving society in one direction or another.

Government acts, in concert with private and nonprofit groups and organizations, to seek solutions to the problems that communities face. In this process, the role of government is transformed from one of controlling to one of agenda setting, bringing the proper players to the table and facilitating, negotiating, or brokering solutions to public problems (often through coalitions of public, private, and nonprofit agencies).

Konsep New Public Services ini tepat bagi Negara yang civil society dan private sector nya sudah kuat. Dalam konsep ini pemerintahan sifatnya fasilitatif terhadap masyrakat dan swasta ketika masyarakat dan swasta sudah mulai kuat.

Namun ada pendapat berbeda dari Andrew R. Donaldson (2006) yang menurut saya lebih cocok untuk situasi Indonesia yang masih membutuhkan banyak investasi dan sekaligus membebaskan risiko usaha pengelolaan SDA perikanan agar tidak menjadi beban pemerintah, yaitu konsep tentang New Public Finance yaitu:

Public finance, as an analytical discipline and as the practical arena of public policy design and implementation, has undergone two far-reaching reforms over the past two decades.

The first is the exploration of the “policy space” between markets and government action: the evolution of public-private partnerships and the pursuit of public policy purposes through the regulation and mobilization of private sector activity and co-operation with civil society organizations.

The second is the growing role of international co-operation in public affairs: action to address global public goods and increasing attention to the dynamics and effectiveness of international collaboration in both policy and public service delivery

Dengan dasar konsep New Public Finance inilah seharusnya Pengelolaan SDA Perikanan Tangkap dikembangkan di Indonesia. Adapun bentuk kongkit sebagaimana bentuk Public Private Partnership yang sebenarnya sudah lama diintrodusir oleh Pemerintah, yaitu skema Production Sharing Contract ala Hulu Migas.

A Rinto Pudyantoro (2013) mengatakan “Production Sharing Contract (PSC) adalah salah atu bentuk dari pola kerja sama bisnis yang disinyalir benar-benar asli, lahir dan digagas Indonesia. Hampir semua Negara di Asia menerapkan pola bisnis migas tersebut, seperti India, Malaysia, Vietnam dan China. Pola bisnis bagi produksi tersebut juga diadopsi oleh Negara-negara Afrika dan Eropa dengan beberapa penyesuaian.

Salah satu kekuatan dari bisnis migas dengan pola bagi produksi adalah penguasaan atas sumber daya alam tersebut tetap berada pada negara.

Dalam berbagai literatur memang belum pernah ada yang secara eksplisit mengatakan Production Sharing Contract adalah salah satu bentuk Public Private Partnership, namun dari subyek / para pihak yang berkontrak, serta obyek kontraknya sama dengan pengertian Konsesi dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 serta esensinya banyak yang sama dengan Kontrak-kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership).

Dengan skema ini maka pemerintah akan mengundang pihak-pihak yang memiliki modal, teknologi, manajemen, komitmen pembangunan keberlanjutan untuk melakukan kerjasama (partnership) dengan BUMN-BUMN dan atau BUMD-BUMD dengan membawa kapal-kapal lengkap dengan teknologinya untuk menangkap ikan di wilayah-wilayah Pengelolaan Perikanan khususnya di ZEE yang tidak terjangkau oleh Nelayan tradisional. Hasil tangkapan dibagi untuk:

Angsuran pengembalian modal kepada Partner

Biaya Operasi

Bagi Hasil untuk Bagian Pemerintah dan Bagian Partner

Semua kapal dan peralatan sejak dikerjasamakan menjadi asset BUMN atau BUMD sehingga langsung berbendera Republik Indonesia meskipun pengalihan kepemilikan sepenuhnya menunggu pelunasan dari nilai yang disepakati dan dalam jangka waktu sesuai perjanjian.

Kapal ini langsung mendapatkan Izin Operasi dari Pemerintah. Adapun awak Kapal atau Tenaga Kerja berasal dari Indonesia atau Daerah yang BUMD nya bermitra.

Dengan skema PSC ini maka kebutuhan kapal, peningkatan produksi ikan, penciptaan lapangan kerja baru dan penjagaan wilayah laut dan zona ekonomi ekslusif lebih terjamin.

Satu hal lagi yang terpenting bahwa skema ini mengharuskan pengelolaan yang transparan, partisipatif dalam kebijakan-kebijakan yang deliberative, sehingga semoga tak ada lagi cerita Menteri KKP yang korupsi, apalagi kena OTT.